【ドクターインタビュー】

私はこうしている、DME患者におけるIOIマネジメント

~患者さんに治療機会を届けるために~

DME治療におけるリスク・ベネフィットの考え方

治療の機会を失わないよう、リスクの評価には注意します

ブロルシズマブ硝子体内投与については、DME治療において浮腫退縮の効果や投与間隔の延長が報告されています1)。

一方で、ブロルシズマブでは副作用としてIOIの発生が懸念されています。第Ⅲ相国際共同二重盲検ランダム化比較試験のKESTRELとKITEでは、100週目におけるブロルシズマブ6mg群でのIOI発生率はそれぞれ4.2%と2.2%でした1)。実臨床での発生率についてはまだ集約された報告はありません。ただ、効果(ベネフィット)とIOI(リスク)を天秤にかける上では、患者さんが治療の機会を失うことのないように、リスクの評価には注意する必要があります。

IOIはブロルシズマブに限らず起こりえます

AMDでは高齢と女性がIOIのリスク因子とされています2)。DMEではまだ明確になっていませんが、血管閉塞のような特殊な病態を呈するAMDと異なり、糖尿病を背景とする生理学的な違いもリスク因子に関わるのではないかと推察しています。

IOIは他の抗VEGF薬でも報告されていますので3)、ブロルシズマブ特有のリスクではなく、薬剤の世代を問わず、全ての抗VEGF薬で起こりえるという認識を持つべきだと考えます。

IOIの早期発見・受診のポイント

連携先の設備環境は事前に確認し、紹介後にも責任を持ちます

IOIへの対処では早期発見・受診が肝要です。対処が遅れると、最大の予後不良因子である網膜壊死が起きる可能性があるため、早期発見の契機となる患者さんの見え方の異常への気付き、つまり患者教育が極めて重要になります。

中核病院や専門医へのアクセスがよくない地域では、病診連携や病病連携が早期発見に有用です。春日部市立医療センター眼科(当科)では、投与間隔が半年以上空けられるようになれば、患者さんを自宅近隣の診療所に紹介しています。連携先に関しては、光干渉断層計(OCT)検査やデジタルデータでの情報共有といった、経過観察やIOIの早期発見に対応できる設備環境を整えていることを必ず確認しておきます。こうした事前リサーチは、主治医が紹介後も治療に対して責任を持つという証左であり、患者さんからの信頼にもつながります。

最初の患者説明では過度なリスクの強調は避けます

ブロルシズマブを使用する際は、当然ですが最初にIOIについてのインフォームドコンセントを取ります。留意点として、リスク面を強調し過ぎると患者さんの不安感を助長し、治療の機会を逃してしまう可能性があります。そこで、「このお薬は眼の中に炎症を起こしやすいといわれていますが、使ってみませんか」と尋ねることから始めます。さらに、炎症が起きても早期に発見すれば対処法があり、医師はそのために万全の体制を整えていることを伝えます。こうした説明を最初にすることで、患者さんの不安感を緩和し、治療に対する前向きな姿勢を導くようにします。

IOIの説明では、言葉や伝え方への配慮が欠かせません

IOIは診療時間外に発生するので、早期発見には患者さんのIOI症状の自覚が極めて重要になります。最も多い症状は霧視で、前房炎症の段階で既にぼんやり霧がかかったような見え方を来します。飛蚊症のように黒い点やもやもやした物体が動いて見える場合もあります。投与後1カ月以内の発生が多いですが、2カ月経過後に起きた例もあるので、治療中は常に注意しなくてはなりません。

一方、抗VEGF薬の粘稠性によって生じる、投与後の一時的な見え方の異常をIOIと思ってしまう患者さんもいます。それを踏まえ「今お薬を注射したのでもやもやして見えると思いますが、明日にはなくなります。もし明日以降で急に霧がかかったり、もやもやしたものや黒いものが動くような見え方をしたら、眼の中の炎症かもしれないので必ずご連絡ください」と説明します。

IOIが発生した場合には、医師の伝え方により患者さんの受ける印象は大きく異なるため、言葉の選択には十分な配慮が必要です。それぞれの医師には、経験を通じて得た好ましい表現や説明のスキルがあると思いますので、患者さんの性格に合わせて最適な伝え方を選んでください。

治療への理解を深めるための工夫

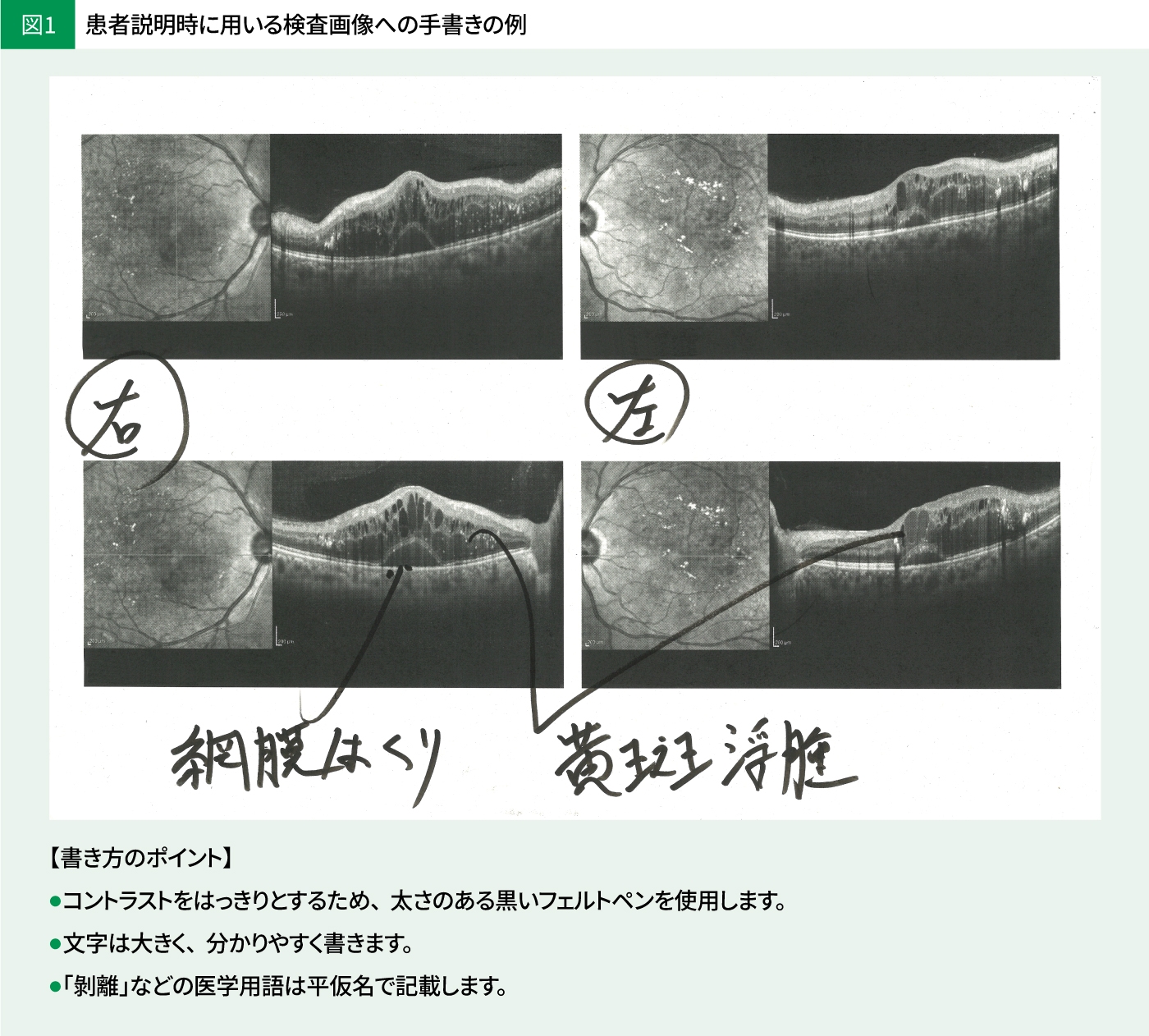

検査画像への手書きによる説明は患者さんのモチベーションを高めます

症状や治療の説明時には、眼底写真やOCT画像を必ず印刷して、太さのある黒のフェルトペンを用いて大きく見やすいように病名や症状、矢印などを書き込んで渡しています(図1)。製薬企業のパンフレットも使いますが、患者さんの意識を自分の体や疾患に向けるには検査画像にかなうものはありません。加えて「主治医である私はあなたの目に対して高い関心を持っています」というアピールにもなり、治療の中断を防ぐのにも役立ちます。アナログな手法ですが、手書きはモニターだけでの説明に比べ患者さんに喜ばれます。

正常な状態との比較を行うとさらに効果的です。経過説明では、投与前後のカラー眼底写真とOCT画像を見せて治療効果を共有し、「注射の回数が減るまでもう少しですよ」といった声をかけます。患者さんにとって症状の改善を確信できることは、費用面での許容と並ぶ大きな受診動機となります。治療の中断を防ぐためには、こうした細かな工夫も大事です。

図1

(服部隆幸先生提供)

理解が難しい患者さんでは家族や第三者の協力を得ます

高齢や認知機能の低下により、患者さんが説明を理解できないこともあります。その場合、初診時には治療方針を決めずに、家族同伴での再受診を指示し、再受診時に家族に対し説明をした上で治療法を決定します。治療開始以降は、家族から患者さんに見え方は異常がないか、日々確認するように依頼します。診療中のふとしたきっかけで認知症だと判明する患者さんもいます。

家族に尋ねられても見え方の異変に気付けないようであれば、抗VEGF薬療法を継続する上で必要な認知機能が不十分な可能性があります。このようなケースでは抗VEGF薬療法以外の治療を検討すべきで、AMDなら光線力学療法、DMEではレーザー治療が候補になります。単回治療で完結したい場合には、硝子体手術を行うこともあります。

ここ10年ほどは単身者の受診が増加しており、単身者では身近な人の協力を得ることが難しいケースが多いです。抗VEGF薬療法を受ける機会を失うことのないよう、家族などの協力が得られない際に代諾人を立てる制度を確立する必要があると考えています。

ブロルシズマブ投与後の経過観察とIOIへの対処法

硝子体混濁を確認した時点でステロイドの処方を始めます

経過観察中の検査では、まず細隙灯顕微鏡で前房の炎症細胞、次に倒像鏡で硝子体混濁を調べます。抗VEGF薬療法中の硝子体混濁は薬剤性のIOIによるものであることが多いため、私は混濁を確認した時点ですぐにステロイドの処方を開始しています。翌日の診察でステロイドの効果が見られなければ、そのときには細菌性炎症の可能性を考えます。

当科では、AMDとDMEのどちらにおいても、ブロルシズマブ投与時は当日から眼内の薬剤がほぼ消える約1週間後まで、ベタメタゾンの点眼を処方しています。

STTAまでのステロイド処方は迅速に進めます

当科で行っているIOIに対する具体的なステロイドの処方は、まずベタメタゾンの点眼を約2時間間隔の頻回投与で開始し、翌日に前房内の炎症がある程度軽減していれば、さらに約1週間の継続投与としています。1週間後に硝子体混濁が強まっているときは、次の手段としてトリアムシノロンのテノン囊下注射(STTA)を行っています。ここまでの対処に関しては、私はなるべく迅速に進めるようにしています。また、ステロイドの局所投与により眼圧が上昇するケースには、眼圧降下薬の点眼を追加処方しています。

STTAでも症状が進行するような場合には、ステロイドの内服(プレドニゾロン換算で30mg/日)に移行しています。内服では糖尿病の悪化などの副作用が起こりえるので、内科医と連携して血糖管理を厳格化するといった対応策を講じています。また、トリアムシノロンの硝子体内注射(IVTA)もありますが、IVTAに伴う混濁でIOIの経過が観察しにくくなるため、私は最後の手段と考えています。

IOI後の抗VEGF薬療法では、第一世代の薬剤に変更する場合が多いです。この際、患者さんには投与回数が増える可能性を必ず伝えるようにしています。

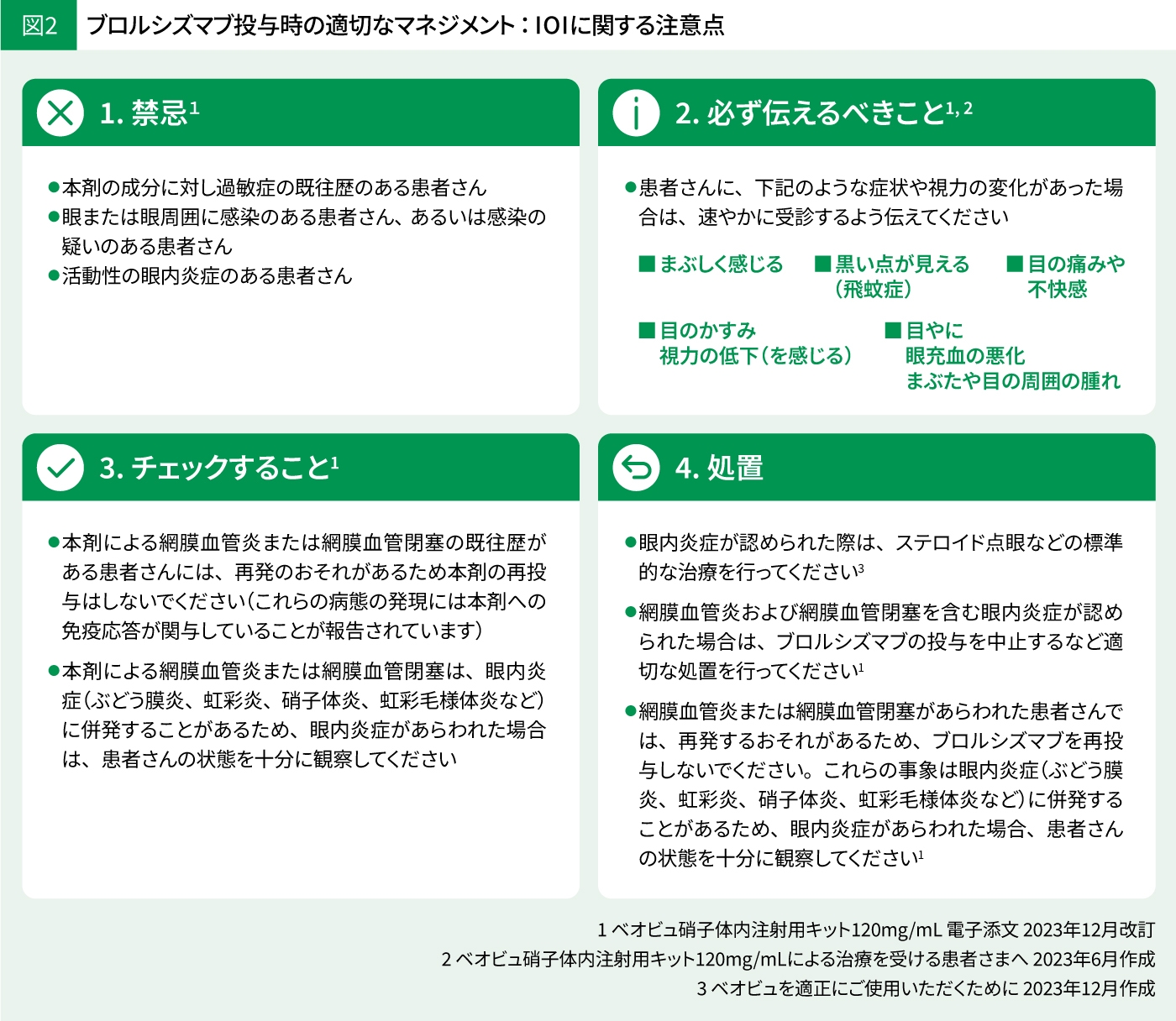

ブロルシズマブはIOIのリスクがありますので、投与時には患者さんのIOIへの理解を十分に得た上で、適切なマネジメント(図2)を行うことが必須となります。そして、抗VEGF薬療法においては、こうした薬剤ごとのリスクや特徴を考慮したマネジメントを実践することで、患者さんにより多くの治療機会を届けていくことが望ましいと思います。

図2

(ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mL 電子添文 2023年12月改訂、ベオビュ硝子体内注射用キット120mg/mLによる治療を受ける患者さまへ 2023年6月作成、ベオビュを適正にご使用いただくために 2023年12月作成より作成)

文献

1)Wykoff CC, et al. Am J Ophthalmol 2024; 260: 70-83.

2)Mukai R, et al. PLoS One 2021; 16: e0259879.

3)Wykoff CC, et al. Lancet 2022; 399: 741-755.

COI:

*文献1は、ノバルティスの資金により行われた。本論文の著者のうち4名はノバルティスの社員、7名はノバルティスの顧問、1名はノバルティスのアドバイザーである。著者にはノバルティスより講演料/研究費/助成金を受領している者、ノバルティスの資金により行われた他の試験にも参加した医師が含まれる。100週時のデータは承認審査過程において当局に提出しており、社内では評価されたものと見なしている。

*文献3の著者にはノバルティスよりコンサルト料、謝礼を受けた者が含まれる。