多発性硬化症の障害度評価

監修:東京女子医科大学 脳神経内科 特命担当教授 清水 優子 先生

多面的評価

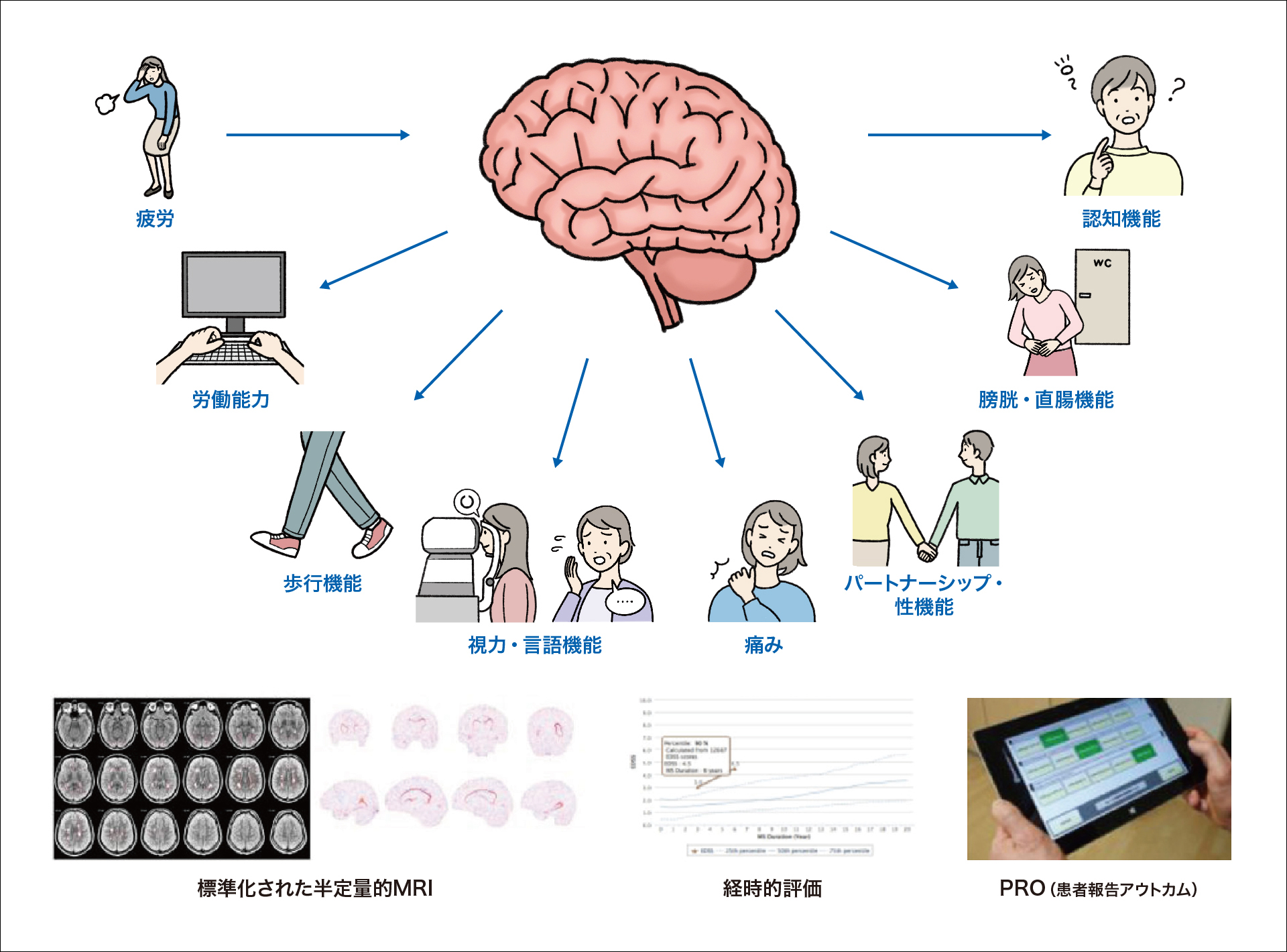

MSの疾患進行を的確に捉えるためには、MSの病態進行を多面的に評価する必要がある

多発性硬化症(MS)の進行や治療効果を把握するためには、再発の有無やMRI検査だけでなく、障害度やPRO(患者報告アウトカム)の結果などを定期的にモニタリングすることが重要です1)。

MSの臨床症状は、歩行機能障害、疲労、認知機能障害など多岐にわたり、これらはQOLに影響を及ぼします1)。QOLの低下、すなわち歩行機能低下、疲労の増大、認知機能低下などはMS患者からみれば「治療効果不十分」ととらえられるため、PROを用いた進行や治療効果の評価の重要性が注目されています(図1)1)。

図1:MSの多面的評価

1)Ziemssen T et al:J Neurol 263(6): 1053-1065, 2016より改変

著者には、過去にノバルティスが会議参加謝礼金、論文執筆料などを支払った者が含まれています。本論文の著者のうち、1名はノバルティスの社員です。

総合障害度の評価尺度:EDSS

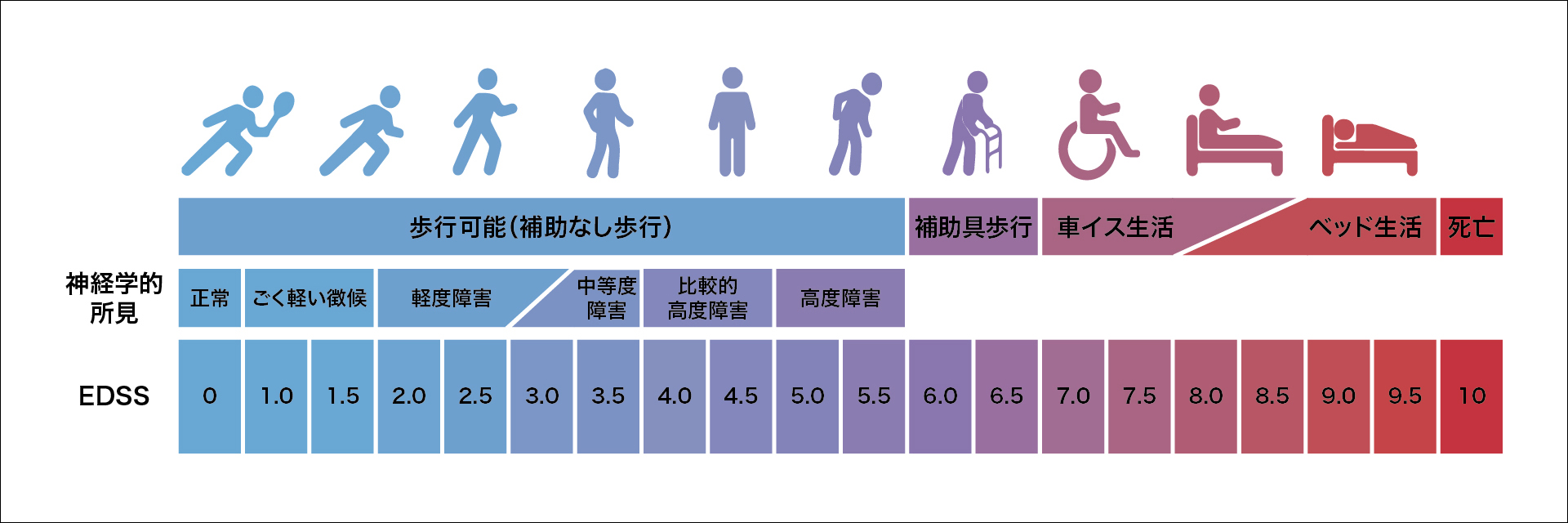

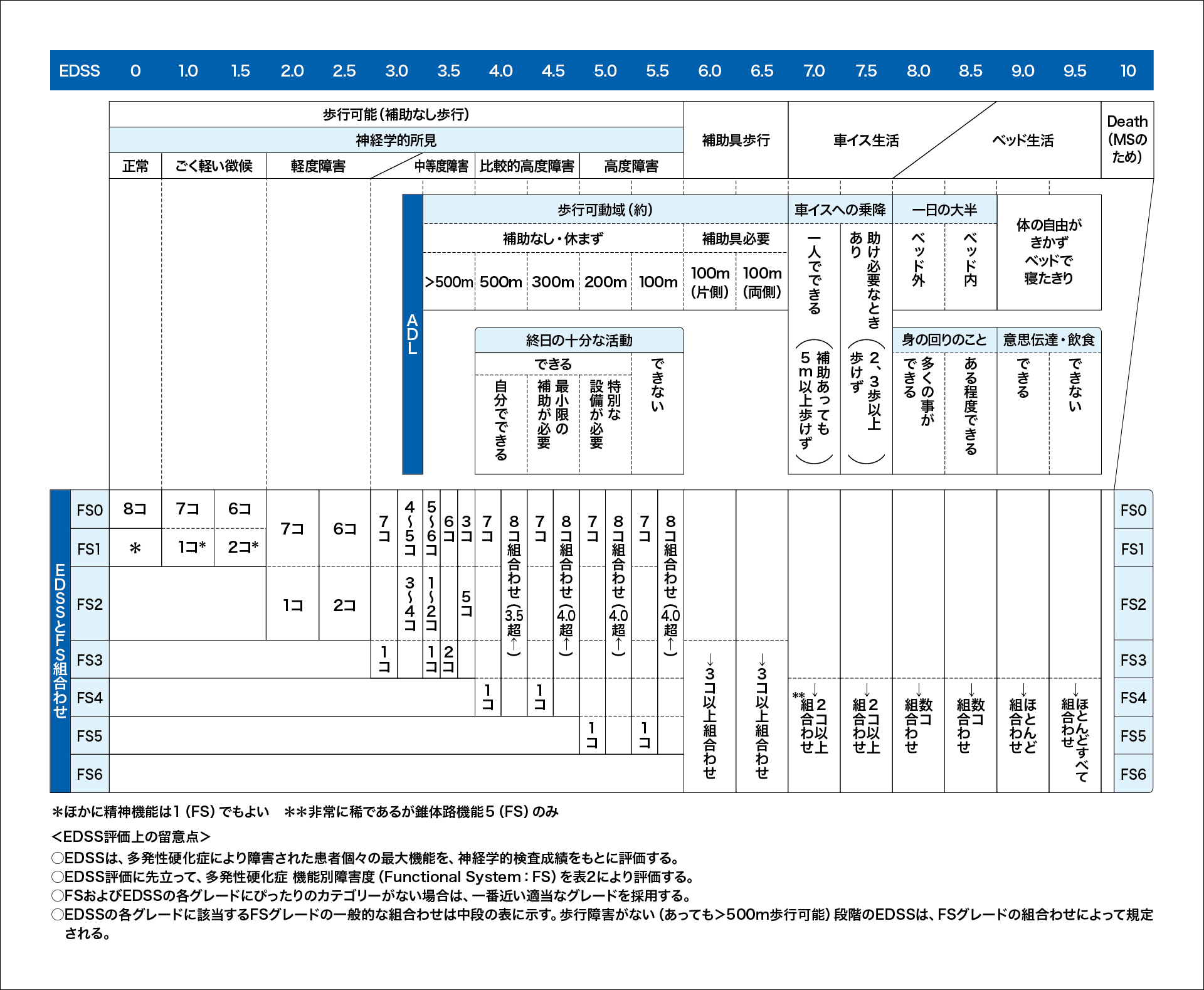

EDSSは、MSの総合障害度を評価する指標としてガイドラインでも推奨されている。歩行障害の程度を軸に、機能別障害度スケール(FS)を組み合わせて、スコア0~10で身体障害の程度を評価する。

Kurtzke総合障害度スケール(EDSS)は、MSの総合障害度を評価する指標として汎用されています。歩行障害の程度を軸に、錐体路機能、小脳機能、脳幹機能、感覚機能、膀胱直腸機能、視覚機能、精神機能、その他の8項目の機能別障害度スケール(FS)を組み合わせて、総合スコアを0(無症状)~10(MSによる死亡)までの間で20段階のスコアリングを行うことで身体障害の程度を評価します(図2、表1、2)2,3)。

EDSSは評価方法として長い歴史もあり、信頼性、妥当性の高い障害尺度といえ、「多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017」では身体障害度の評価にEDSSを用いることを推奨しています2)。

一方で、測定検者により点数にばらつきがある点、歩行能力に重点が置かれすぎている点、変化を検出する感度が高くなく、点数変化が直線的でない点などの欠点も指摘されています2)。

図2:EDSS3)総合スコアに対応する歩行機能および神経学的所見2)

3)Kurtzke JF:Neurology 33(11): 1444-1452, 1983

2)日本神経学会 監修 『多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017』 医学書院 p320 2017年

より作成

表1:EDSS3)の評価基準2)

3)Kurtzke JF:Neurology 33(11): 1444-1452, 1983

2)日本神経学会 監修 『多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017』 医学書院 p320 2017年

表2:機能別障害度3)(functional system:FS)の評価基準2)

3)Kurtzke JF:Neurology 33(11): 1444-1452, 1983

2)日本神経学会 監修 『多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017』 医学書院 p321 2017年

上肢機能の評価尺度:9-HPT

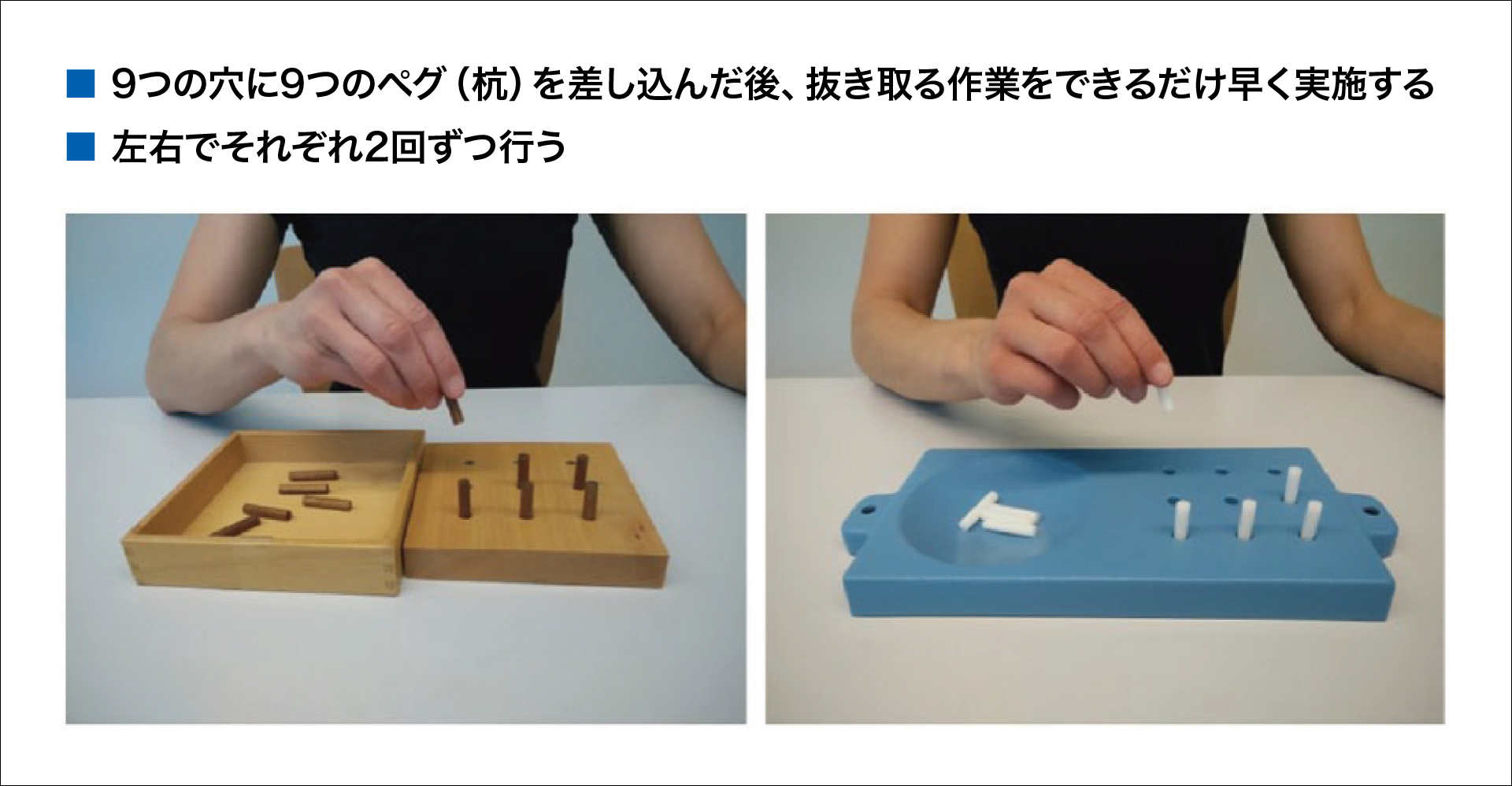

上肢機能を評価する尺度として9-HPTがある。MSFCの下位評価項目の1つ。

9-HPTはMSFCを構成する検査の1つで、9つの穴に9つのペグ(杭)を差し込んだ後、抜き取る作業を行うのに要した時間を計測することにより、「上肢機能」を評価します4)。左右でそれぞれ2回ずつ行います(図4)4-6)。

複数の臨床試験の結果から、20%以上の変化が臨床的に意義のある変化と考えられています4)。

図3:9-HPT4)

4)Feys P, et al:Mult Scler. 23(5): 711-720, 2017

移動能力の評価尺度:T25FW

移動能力を評価する尺度のひとつとしてT25FWがある。T25FWはMSFCの下位評価項目のひとつである。

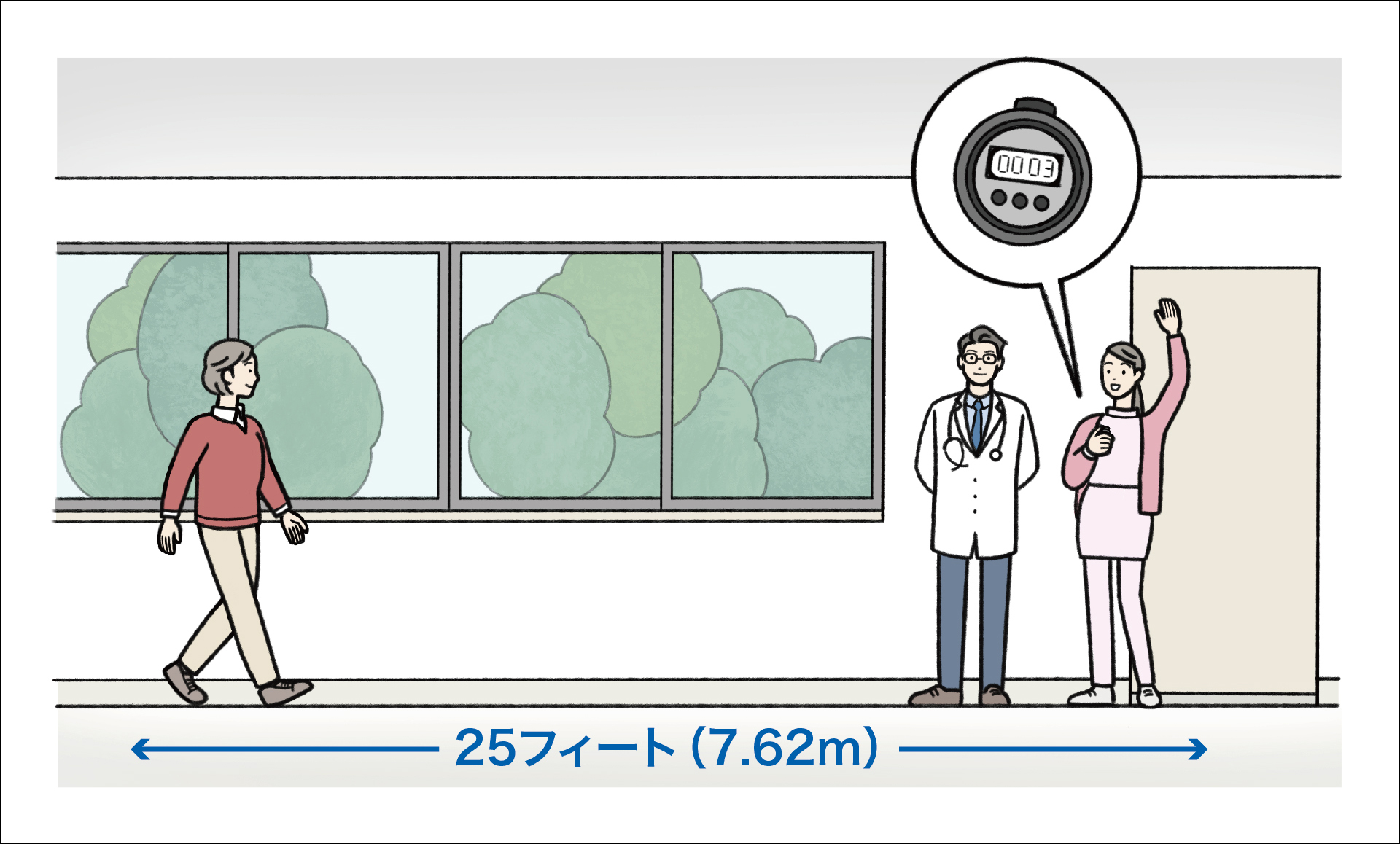

T25FWはMSFCを構成する検査の1つで、25フィート(7.62m)の歩行に要した時間を「秒」で測定し、2回の平均時間を点数化することにより、「移動能力」を評価します(図5)6,7)。実際の検査では、杖や歩行器などの補助具の使用が許容されます6)。9-HPT同様、20%以上の増加が臨床的に意義のある変化と考えられています8)。

図4:T25FW(イメージ図)7)

7)Cutter GR, et al:Brain 122(Pt 5): 871-882, 1999より作成

認知機能評価尺度

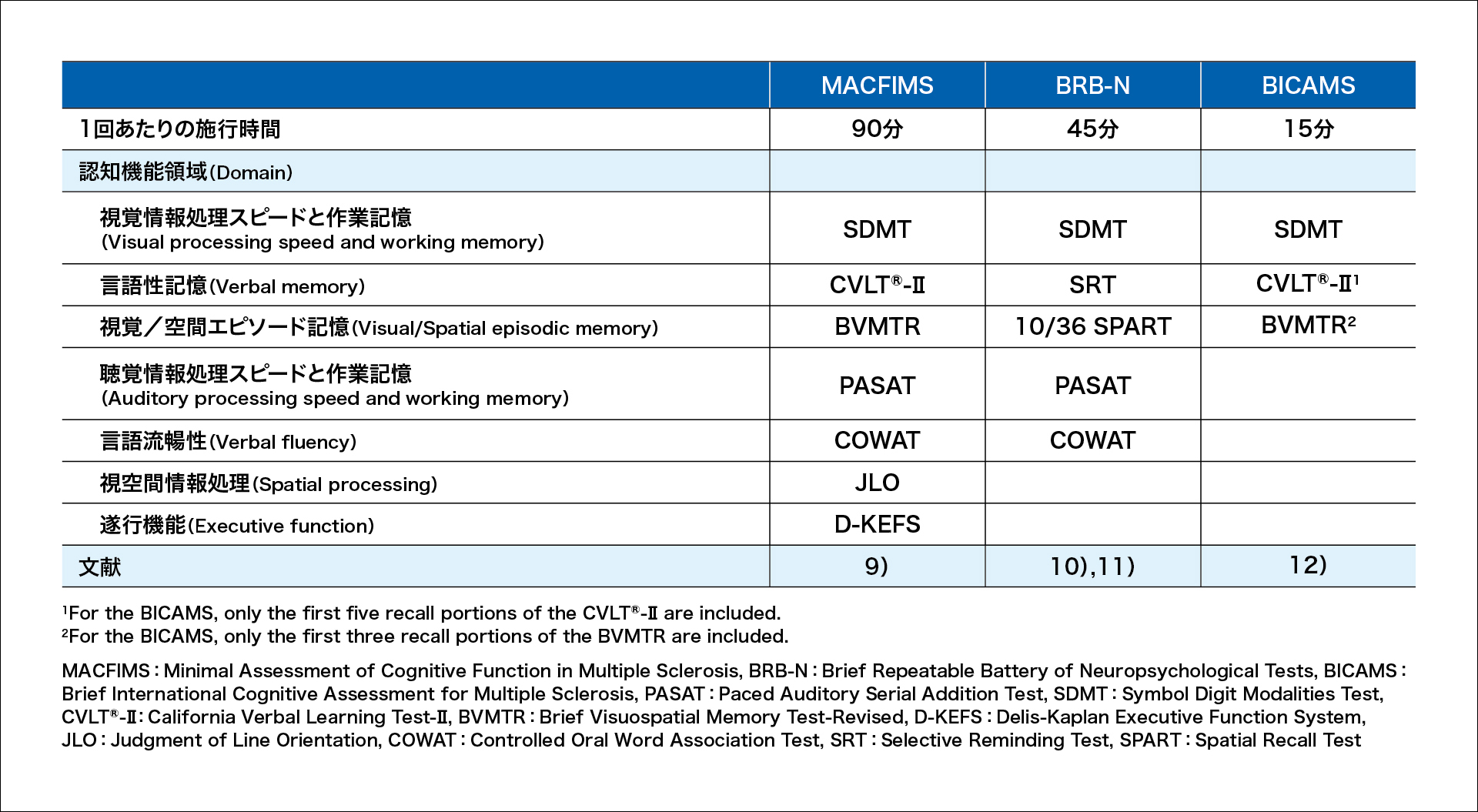

MSで障害される主な認知機能は、注意・集中・情報処理といったドメインのため、それらを評価することのできるバッテリーとしてMinimal Assessment of Cognitive Function in MS(MACFIMS)やBrief Repeatable Battery of Neuropsychological tests(BRB-N)、Brief International Cognitive Assessment for MS(BICAMS)などが広く用いられています(表3)2)。

特に、欧米の研究などではMACFIMSやBRB-Nがよく使用されますが、テストに時間がかかることや専用の機材を必要とするため、実際の臨床で使用するにはハードルが高いのが難点です2)。そのため、注意・集中・情報処理といったドメインの評価だけであれば、これらのバッテリーを構成する「symbol digit modalities test(SDMT)」や「PASAT」が有用と報告されています2)。

表3:MSの認知機能評価に用いられるバッテリー2)

2)日本神経学会 監修 『多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017』 医学書院 p75, 2017年

より一部改変

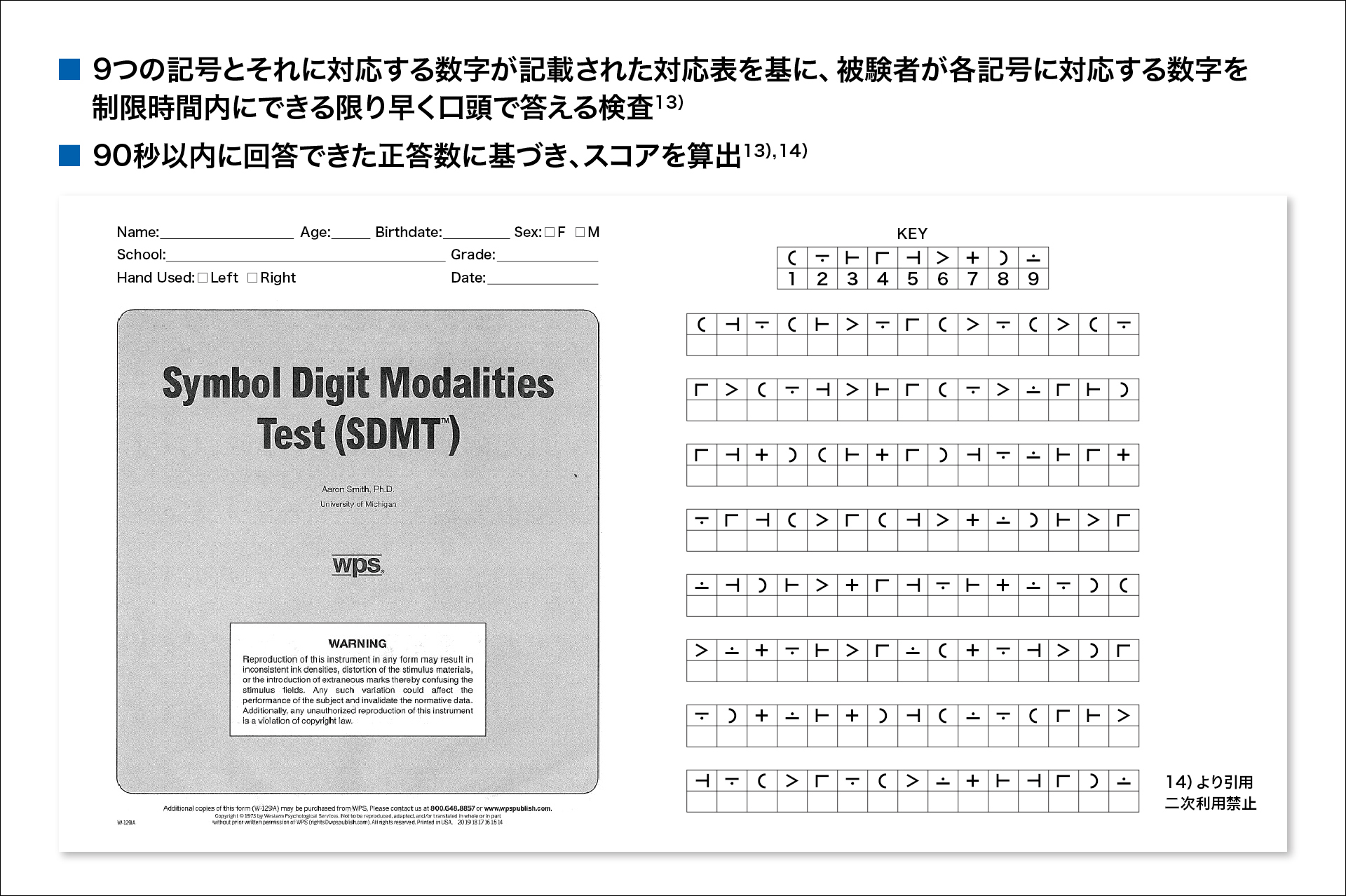

視覚情報処理スピードと作業記憶を評価する認知機能評価尺度:SDMT

視覚情報処理スピードと作業記憶を評価する認知機能評価尺度のひとつとしてSDMTがある。

SDMTは、視覚情報処理スピードと作業記憶を評価する尺度であり、認知機能評価に用いられるバッテリーのひとつです。

9つの記号とそれに対応する数字が記載された対応表を基に、被験者が各記号に対応する数字を制限時間内にできる限り早く口頭で答える検査で、90秒以内に回答できた正答数に基づきスコアを算出します(図6)2,13,14)。日本版は、標準注意検査法(CAT)に含まれています。(新興医学出版社CAT)

PASATと比較してSDMTのほうがMSにおける認知機能評価スケールとして有効性と信頼性が高いという報告もあります15)。

図5:SDMT13,14)

13)Benedict RH, et al:BMC Neurol 12: 55, 2012

著者には、過去にノバルティスがコンサルティング料、アドバイザリーボード料、研究助成金などを支払った者が含まれています。

14)WPS社ホームページ「Symbol Digit Modalities Test(SDMT)」

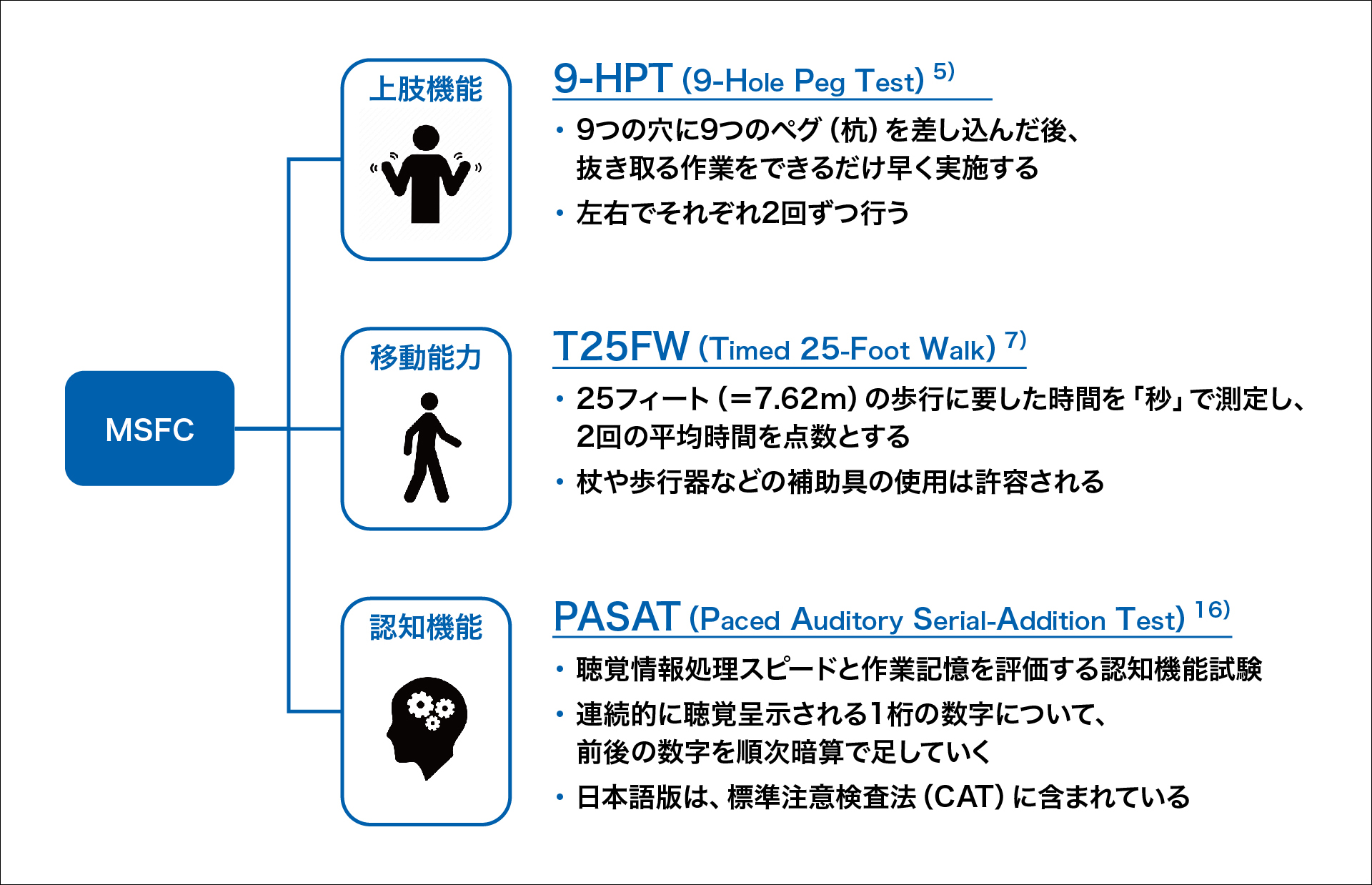

MSFC(障害度の評価尺度)

MSFCはT25FW、9-HPT、PASATの3つの下部評価項目の点数を標準化したものである。EDSSの欠点を補うために開発された障害度評価尺度である。

Multiple Sclerosis Functional Composite(MSFC)はEDSSの欠点を補うために開発された障害度評価尺度であり、移動能力[timed 25-foot walk test(T25FW)]、上肢機能[9-Hole Peg Test(9-HPT)]、認知機能[Paced Auditory Serial-Addition Test(PASAT)]の3つの下部評価項目の点数をZ-scoreを用いて標準化したものです(図3)2,5,7,16)。

近年、MSFCは臨床試験の評価項目としてEDSSとともに使用されることが増えていますが、視機能やQOLを評価項目に加えるなど、今後も改善の余地があることも指摘されています2)。

図6:MSFCを構成する3つの検査2,5,7,16)

5)Goodkin DE et al:Arch Phys Med Rehabil 69(10): 850-854, 1988

7)Cutter GR et al:Brain 122(Pt 5): 871-882, 1999

16)Gronwall DM:Percept Mot Skills 44(2): 367-373, 1977

【Reference】

1)Ziemssen T et al:J Neurol 263(6): 1053-1065, 2016

著者には、過去にノバルティスが会議参加謝礼金、論文執筆料などを支払った者が含まれています。本論文の著者のうち、1名はノバルティスの社員です。

2)日本神経学会 監修 『多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017』 医学書院 p72-76、142、320-321 2017年

3)Kurtzke JF:Neurology 33(11): 1444-1452, 1983

4)Feys P et al:Mult Scler 23(5): 711-720, 2017

5)Goodkin DE et al:Arch Phys Med Rehabil 69(10): 850-854, 1988

6)National Multiple Sclerosis Societyホームページ

7)Cutter GR et al:Brain 122(Pt 5): 871-882, 1999

8)Kragt JJ et al:Mult Scler 12(5): 594-598, 2006

9)Benedict RH et al:Clin Neuropsychol 16(3):381-397, 2002

10)Rao SM et al:“A manual for the brief repeatable battery of neuropsychological tests in multiple sclerosis.” Milwaukee Medical College of Wisconsin, 1990

11)Bever CT et al:Mult Scler 1(3): 165-169, 1995

12)Langdon DW et al:Mult Scler 18(6): 891-898, 2012

著者には、過去にノバルティスが講演料やアドバイザリーボード料、コンサルティング料などを支払った者が含まれています。

13)Benedict RH, et al:BMC Neurol 12: 55, 2012

著者には、過去にノバルティスがコンサルティング料、アドバイザリーボード料、研究助成金などを支払った者が含まれています。

14)WPS社ホームページ「Symbol Digit Modalities Test(SDMT)」

15)Sonder JM et al. Mult Scler. 20(4): 481-8.2014

16)Gronwall DM:Percept Mot Skills 44(2): 367-373, 1977