分子標的薬による肺がん治療のチーム医療

がん患者の浮腫に対するリハビリテーションアプローチ

~薬剤性浮腫の特徴と対応のポイント~

| 監修 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪国際がんセンター リハビリテーション科 作業療法士 藤井 美希 先生 |

薬剤性浮腫は患者のADLやQOLの低下を招くだけでなく、治療継続や生命予後にも影響するため、浮腫の悪化を防ぐケアが重要となる。大阪国際がんセンターにおけるリンパ浮腫外来ではリハビリテーション科が大きな役割を果たしており、多職種介入による適切なケアと患者支援に注力している。取り組みの実際と浮腫マネジメントのポイントについて紹介する。

患者のADL・QOL低下を招く浮腫

薬剤性浮腫の悪化は治療の継続にも影響

がん患者の浮腫には、リンパ節郭清後に生じるリンパ浮腫、化学療法による薬剤性浮腫、がんの進行に伴うリンパ節や静脈の圧排により生じる浮腫、筋力低下に伴う廃用性浮腫、栄養障害による浮腫などがあり、原因や病態は多様である。

四肢の浮腫が悪化すると起居動作、歩行、更衣、階段昇降、入浴動作などのADLに影響を及ぼす。また、むくみによるボディイメージの変化、衣類や履物の選択の制限、皮膚トラブルなど、アピアランス(外見)の問題による精神的な苦痛から活動性やQOLの低下を招くこともある。歩行に支障が出て外出が困難になると通院治療の継続に影響し、廃用が進行して浮腫がさらに悪化するという悪循環に陥ることもある。ADLおよびQOLの維持・向上や治療継続を図るために、がん患者における浮腫マネジメントは重要となる。

タキサン系細胞傷害性抗がん剤やMET阻害剤などの分子標的治療薬などによる薬剤性浮腫では、浮腫の悪化により薬剤の減量や中止を余儀なくされ、患者の生命予後にも影響することがあるため、重症化を防ぐケアが特に求められる。

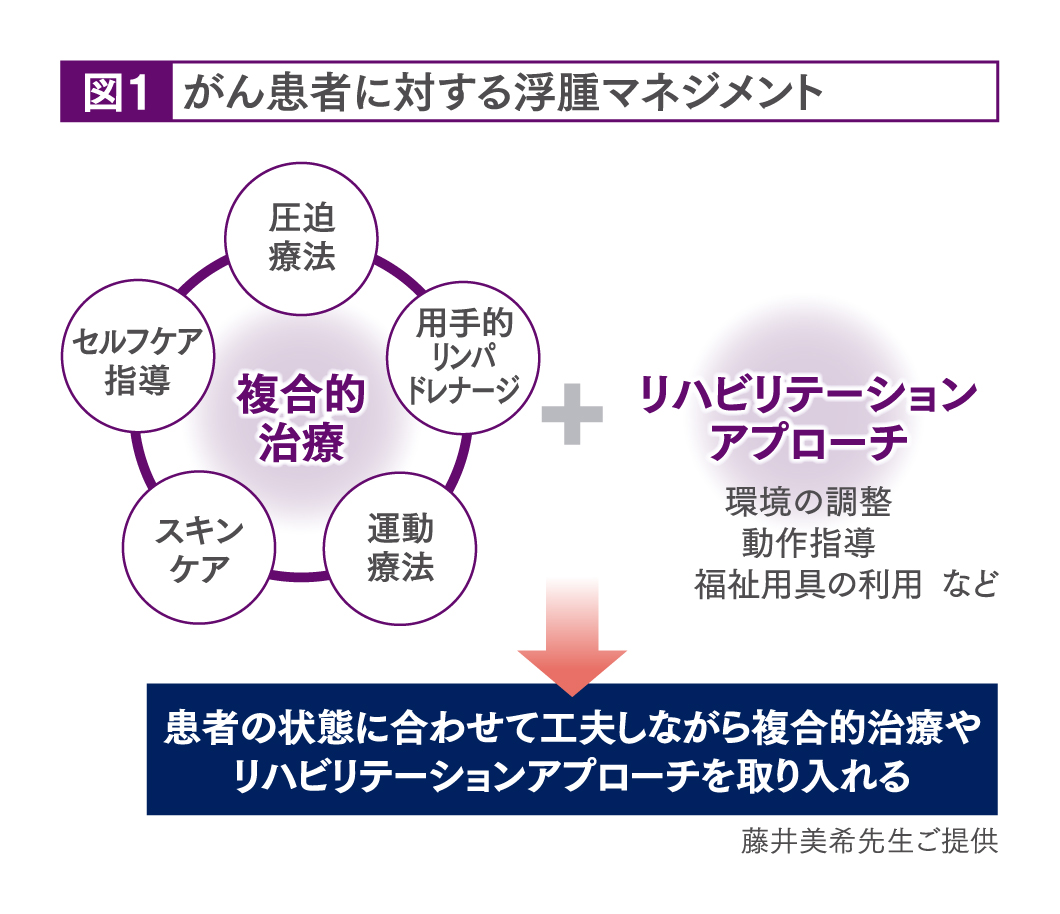

浮腫のケアは、スキンケア、運動療法、圧迫療法、用手的リンパドレナージ、セルフケア指導を組み合わせた複合的治療を基本として、これにリハビリテーションアプローチが加わる(図1)。患者ごとの浮腫の原因や病態、性別や年齢、生活状況などに応じて、適切なケアと指導を選択・提供していくことが重要である。例えば、薬剤性浮腫で皮膚がやわらかい段階ではリンパ浮腫のように強い圧迫を必要としないケースも多い。

リハビリテーション科が関与するリンパ浮腫外来

呼吸器内科など内科系診療科からの依頼が増加

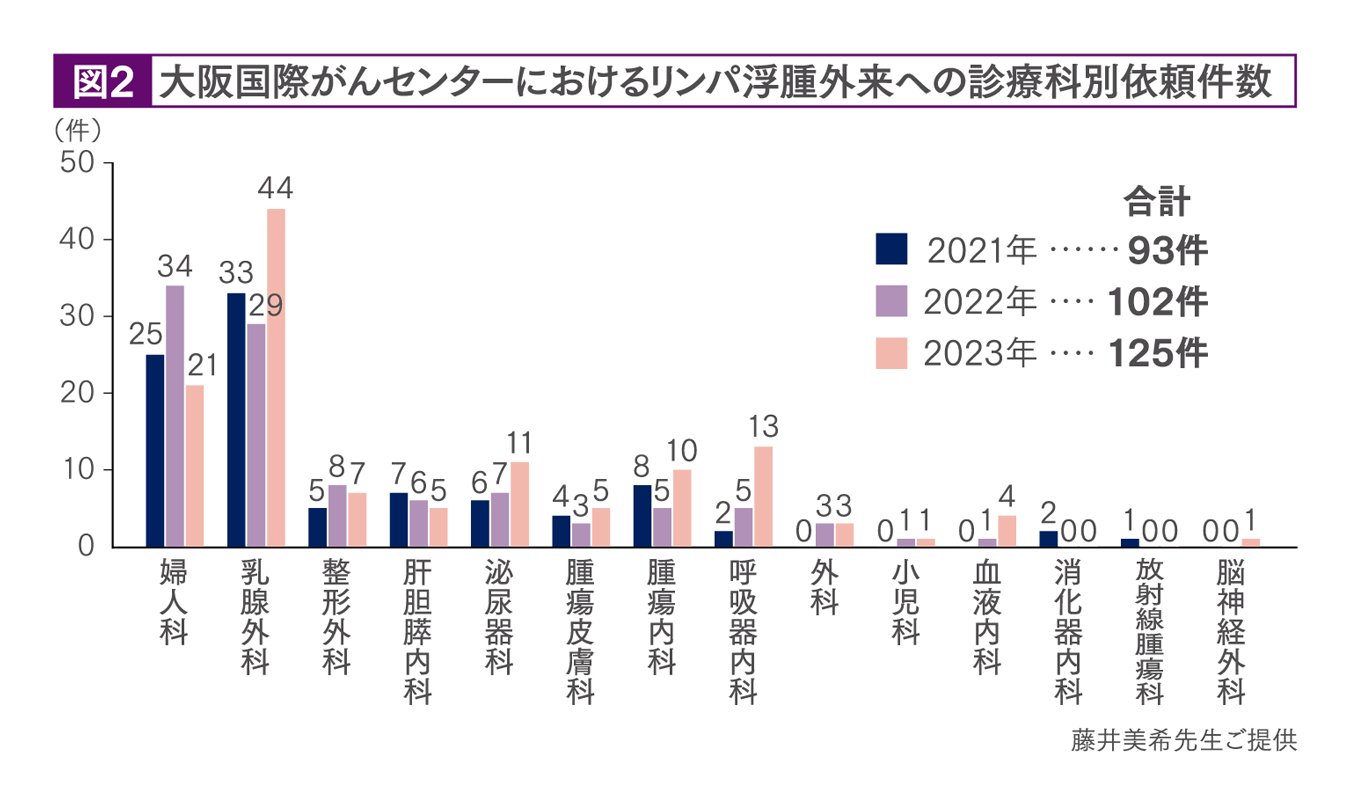

大阪国際がんセンターでは、以前からリハビリテーション科と看護部でリンパ浮腫外来を運営してきた。当初はリンパ浮腫が多く、乳腺外科や婦人科の医師を中心に治療方針等が決定されていたが、近年はMET阻害剤等による薬剤性浮腫や廃用性浮腫など、多様な要因による浮腫の増加に伴い、呼吸器内科を含む内科系診療科からの依頼も増えており(図2)、リハビリテーション科の医師も治療に参加するようになっている。

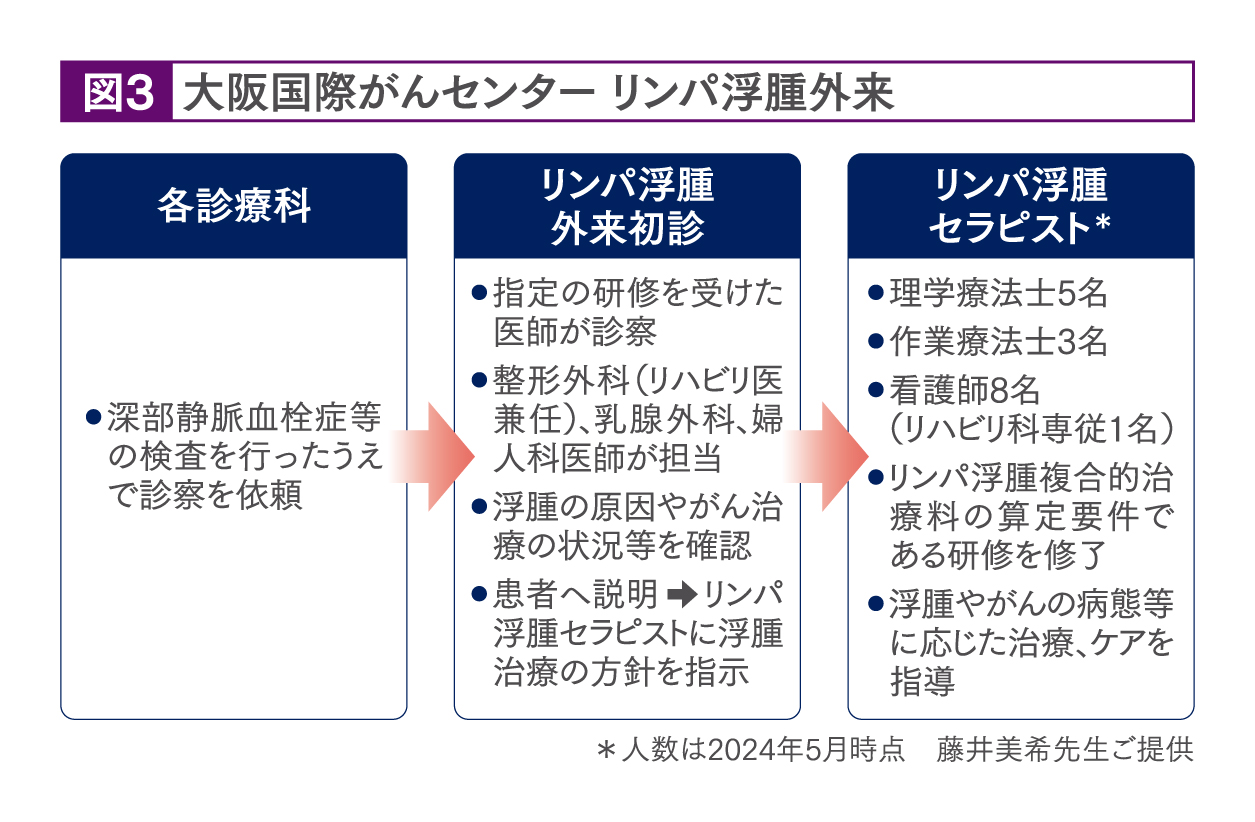

各診療科からのコンサルテーションを受け、リンパ浮腫外来では指定の研修を受けた医師が初診を行い、治療方針を決定。医師からの指示に基づき、リンパ浮腫セラピスト(理学療法士、作業療法士、看護師)が浮腫やがんの病態等に応じたケアと指導を行う。リンパ浮腫セラピストはリンパ浮腫複合的治療料の算定要件である研修を修了している(図3)。

呼吸器内科から依頼される薬剤性浮腫の特徴として、廃用や低栄養など原因が複合的であるケースが多いことから、治療・ケアも複合的なアプローチが重要となる。また、深部静脈血栓症があると圧迫などの治療が困難になるため、呼吸器内科において浮腫の部位に応じたエコー、または血中のDダイマーの測定を行い、深部静脈血栓症の有無を確認している。そのため、リンパ浮腫外来での治療・ケアは呼吸器内科の外来診療のタイミングに合わせて行う場合が多い。

治療・ケアの頻度や優先順位は患者の状態によって異なる。初回は周径測定や弾性ストッキングの選定に時間を要するため、ドレナージや圧迫療法は2回目以降に行うことも多いが、状態に応じてドレナージ指導や、すでにむくみがある患者には圧迫療法を優先するケースがある。また、皮膚障害や爪囲炎が発現する薬剤の服用歴がある患者では、圧迫の方法に工夫が必要なこともある。

個々の患者に合わせたセルフケア指導

習慣化とモチベーションの維持がカギ

患者個々に対して適切なケアの方法を検討・指導するには、電子カルテなどで全身状態や栄養状態を確認し、運動習慣、仕事内容、嗜好といった日常生活の状況をできるだけ詳細にヒアリングする必要がある。また、初回のリンパ浮腫外来では情報収集や説明・指導に1時間近くかける場合もあるほか、高齢者やスキンケアの習慣がない男性など、指導内容の理解が進みにくい患者には数回にわたって時間をかけて指導し、ときには家族にも参加してもらってサポート体制を整えるなど、個々の患者に応じて浮腫ケアへの理解を促している。

他の浮腫と同様、薬剤性浮腫に関してもスキンケア、日常生活のケア、運動が重要である。特に清潔・保湿・保護を3本柱とするスキンケアは皮膚トラブルや感染リスクの低減につながることから、リンパ浮腫用に作成した患者パンフレットを用いて、生活上の注意点とともにセルフケアの方法を丁寧に指導している。また、在宅療養の高齢患者が増えているため、地域の在宅スタッフとの情報共有も重要となっている。リンパ浮腫外来受診の際、訪問看護師にも同席してもらったり、紹介先の通所・訪問リハビリ施設に対して許容される運動強度や留意点を記載したサマリーを提供したりするなど、工夫を凝らしている。

薬剤性浮腫の改善は容易ではないが、スキンケアや運動を習慣づけることで悪化を防ぎ、治療継続につなげることができると考えている。患者自身が体重や運動量、セルフケアの実践状況を日誌に記録することによる見える化や、できているところをほめながら少しずつできることを増やしていくなど、患者がモチベーションを持って取り組めるような指導方法を工夫することも重要なポイントとなる。

早期介入に不可欠な多職種の連携

医師が診察時に“足を診る”ことも重要

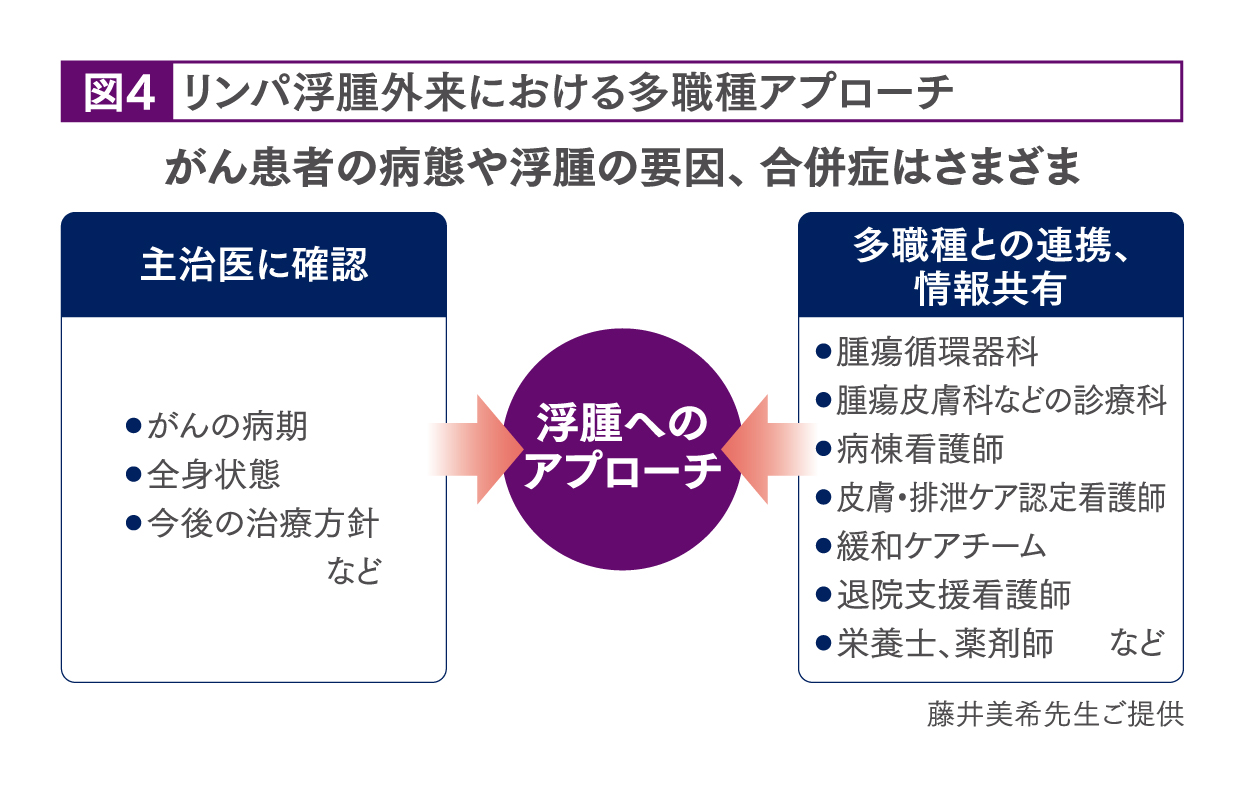

浮腫に対して早期に介入するためには、多職種連携によるアプローチが必須である。当院は部門の垣根が低く、また専門・認定看護師をはじめ管理栄養士や薬剤師など他職種のスタッフに相談しやすい環境がつくられている(図4)。リンパ浮腫外来で得られた情報やケアの内容は電子カルテを介して各診療科、病棟とも共有しており、例えば、圧迫の方法を写真に撮って共有することで、病棟看護師がベッドサイドで再現することも可能である。リンパ浮腫外来への依頼タイミングは各診療科医師の意識によっても変わってくる。そのため、早期介入の実現には、診察時には足の状態を診てもらうなど浮腫に関する意識喚起、啓発活動も重要である。

浮腫マネジメントを看護部主導で行っている施設もあれば、当院のようにリハビリテーション科がかかわる施設もある。作業療法士が参画する後者の特徴としては、代償動作*や福祉用具の提案など運動・動作面でより専門的に介入できる点が挙げられる。薬剤性浮腫においては、弾性ストッキングに関して治療効果などが十分に解明されていないことや、リンパ節郭清術が施行されていないケースでは弾性着衣購入の療養費補助(保険適用)が受けられず自己負担となってしまうこと、病状や治療の状況がセルフケアの継続にも影響することなど、複数の課題がある。薬剤性浮腫に対する治療の反応性や長期的な経過については十分なデータがなく、さらなる臨床経験の蓄積を通して、適切な治療介入のあり方を今後も模索していく必要があると考えている。

*本来の動作を行うのに必要な機能の代わりとなる機能や方法を用いてその動作を行うこと。