病型と疾患経過

監修:東京女子医科大学 脳神経内科 特命担当教授 清水 優子 先生

病型分類

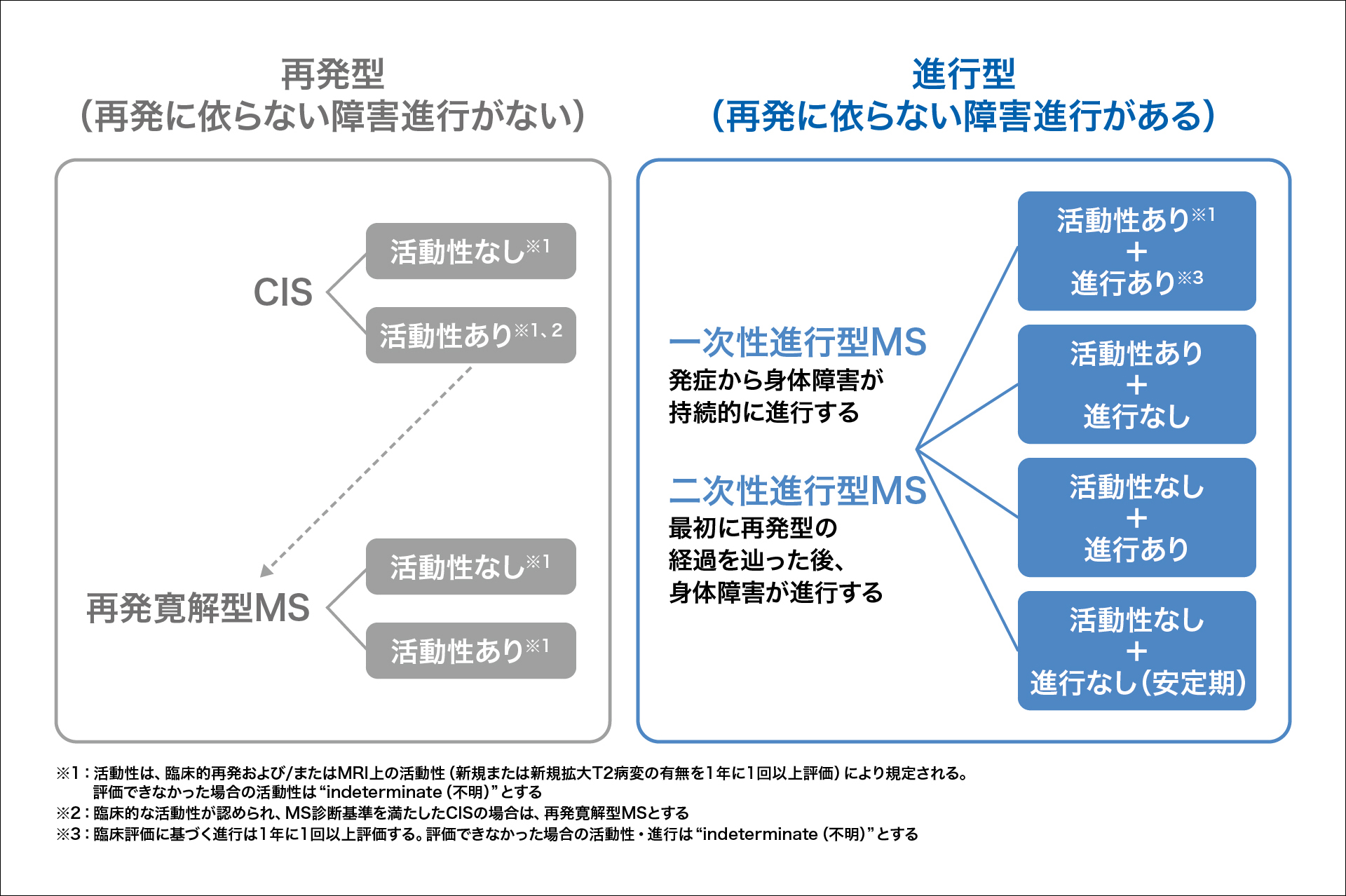

多発性硬化症は、再発に依らない障害進行と、再発および画像上の活動性の有無により、「再発寛解型MS」、「一次性進行型MS」、「二次性進行型MS」に分類されます1)。

多発性硬化症は、Lublinらによる病型分類(2013年改訂版)において、「再発型(CIS、再発寛解型MS)」と「進行型(一次性進行型MS、二次性進行型MS)」に分類されています(図1)1)。再発に依らない障害進行(PIRA)がないものを再発型、あるものを進行型と分類しており、「再発寛解型MS」のうちPIRAが認められるようになったものを「二次性進行型MS」と言います2,3)。

各病型には経過別のサブタイプが存在します。

再発型MSでは、「活動性」(臨床的再発あるいはMRI上の活動性により規定される)がある期間とない期間が存在します。

進行型MSでは、経過別のサブタイプとして「活動性」および「進行」の有無があり、進行型MSであっても再発は起こり、進行しない期間は存在しうるとされています1)。

図1:LublinらによるMSの病型分類(2013年改訂版)1)

1)Lublin FD et al:Neurology 83(3): 278-286, 2014より改変

著者には、過去にノバルティスが研究助成金、講演料、コンサルタント料などを支払った者、

アドバイザリーボードに参加した者が含まれています。

病型

多発性硬化症の病型は以下のように分類されます。それぞれの病型において適切なタイミングで適切な治療選択を行うことが重要です。

CIS4)

「CIS」は、将来的にMSとなり得る患者が初めて臨床症状を示した段階であり、炎症性脱髄疾患を示唆する中枢神経病巣を呈する状態が24時間以上続く急性の発作です。

将来的に多発性硬化症(MS)となり得る患者が、初めて臨床症状を示した段階を「clinically isolated syndrome(CIS)」といいます4)。CISは、炎症性脱髄性疾患を示唆する中枢神経病巣を呈する状態が24時間以上続く急性の発作(エピソード)で、それ以前には脱髄性疾患を示唆するエピソードがないもの、と定義されています4)。

2010年の改訂で採用されたMRI基準では、空間的多発性を証明するための基準がより簡素化され、また、無症候性の造影病変と非造影病変が同時に混在すれば1回のMRI撮像で時間的多発性が証明できることとなりました。この結果、臨床的に初発の段階(Clinically Isolated Syndrome:CIS)で、臨床的あるいはMRI上の再発が確認される以前であっても、一定のMRI基準を満たせばMSと診断することが可能となりました4)。(診断)

CISの大規模多施設コホート研究では、平均4.3年で約6割が臨床的に確実なMSとなり、MS進展リスクとして髄液オリゴクローナルIgGバンド(OB)が2.18倍、脳MRI病変数が1.97倍であり、脳MRI正常でOB陰性例でも5年で31%がMSと診断されたと報告されています5)。

再発寛解型MS4)

「再発寛解型MS」は、再発と寛解を繰り返す病型であり、日本人では大部分が再発寛解型MSです。

MSは、再発寛解を繰り返す「再発寛解型MS」と、発病当初から慢性進行性の経過をたどる「一次性進行型MS」に大別され、日本人MSでは再発寛解型MSが大部分を占めます。再発寛解型MSの約半数は、発病後15~20年の経過で二次性進行型MSへと移行します4)。

再発は中枢神経系のどこにでも生じ、病初期には回復しやすいですが、次第に後遺症を残すようになります。再発頻度は発症後数年が最も高率で、経過が長くなるにつれて減少します4)。

二次性進行型MS4,6)

再発寛解型MSのうち、再発に依存しない障害進行が認められるようになったものを「二次性進行型MS」といい、再発寛解型MSの約半数は、MS発症後15~20年の経過で二次性進行型MSへと移行します4)。

一次性進行型MS4)

「一次性進行型MS」は、MSの発症当初から慢性進行性の経過をたどります。日本人では5%前後です。

MSの発症当初から慢性進行性の経過をたどる「一次性進行型MS」は、欧米白人では10~20%を占めますが、日本人では5%前後です4)。

一次性進行型MSでは基本的に再発はありませんが、再発が重畳する場合や、発症時に1回だけ再発がありその後は進行性の経過をたどる中間的な病型もあります。

MSの疾患経過

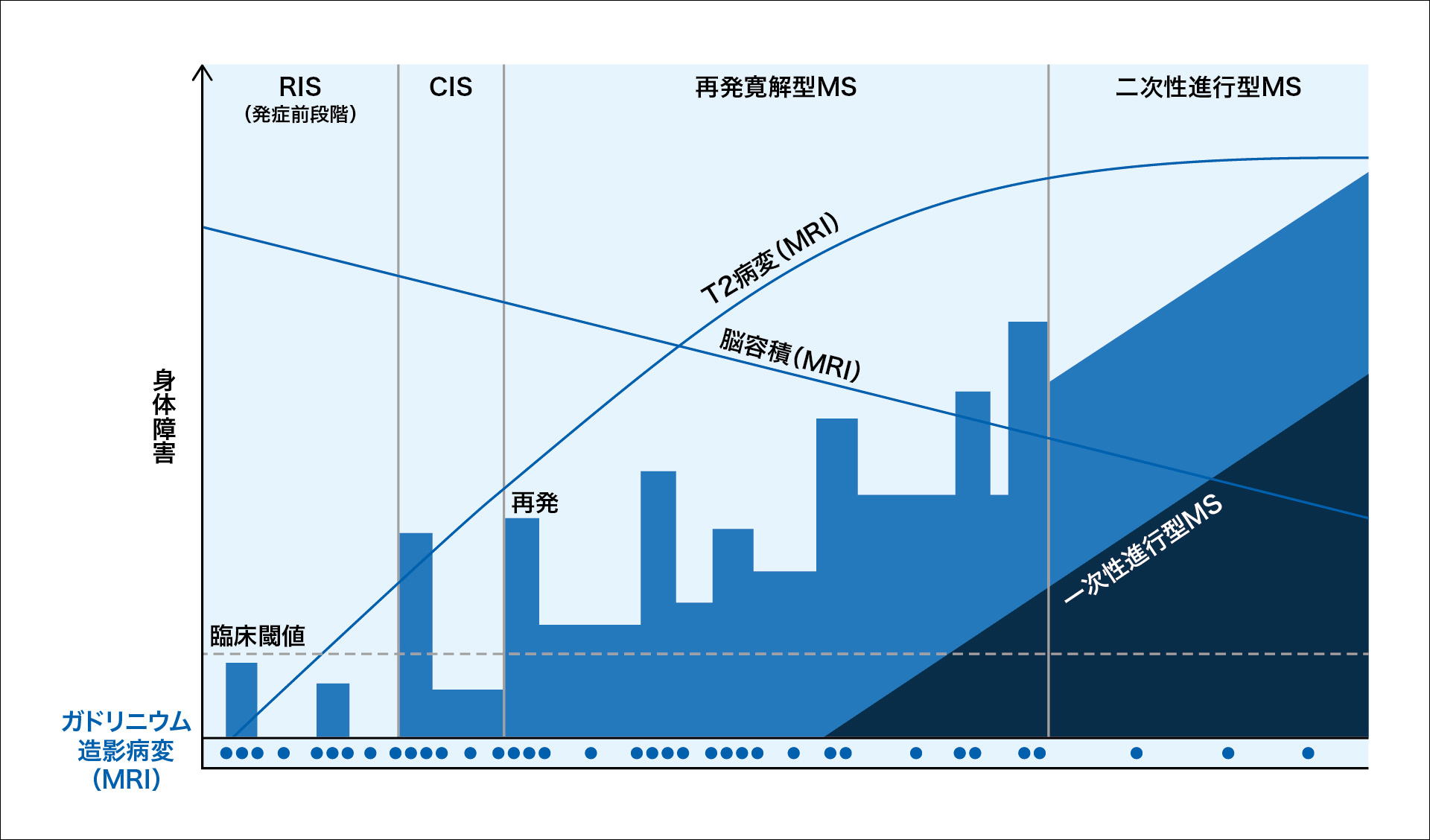

多発性硬化症(MS)は臨床症状が明らかになる前から脳病変が存在すると考えられています。疾患経過とともに、身体障害、T2病変、脳容積の減少が進行していきます。

多発性硬化症(MS)は臨床症状が明らかになる前から脳病変が存在すると考えられており、偶発的にMRI検査から「radiologically isolated syndrome (RIS)」として発見されることがあります8)。その後、将来的にMSとなり得る患者が初めて臨床症状を示した段階である「CIS」を経て、再発と寛解を繰り返す「再発寛解型MS」をたどった後、再発に依らない障害進行を呈する「二次性進行型MS」へ移行します4,8)(図2)。(診断)

また、発病当初から慢性進行性の経過をたどる「一次性進行型MS」で発症する場合もあります(図2)4,8)。

疾患経過とともに身体障害が増悪し、T2病変、脳容積の減少が進行していきます(図2)8)。

図2:MSの疾患経過8)

8)Baecher-Allan C et al:Neuron 97(4): 742-768, 2018より改変

【Reference】

1)Lublin FD et al:Neurology 83(3): 278-286, 2014

著者には、過去にノバルティスが研究助成金、講演料、コンサルタント料などを支払った者、アドバイザリーボードに参加した者が含まれています。

2)Belachew S:Neurodegener Dis Manag 8(1): 9-12, 2018

3)Lublin FD et al:Neurology 46(4): 907-911, 1996

4)日本神経学会 監修 『多発性硬化症・視神経脊髄炎診療ガイドライン2017』 医学書院 p101、p105-106、p114-118 2017年

5)Kuhle J et al:Mult Scler. 21(8): 1013-24. 2015

6)Willis MA et al:Continuum (Minneap Minn) 22(3): 785-798, 2016

著者には、過去にノバルティスがコンサルタント料、研究助成金を支払った者が含まれています。

7)Kappos L et al:Lancet 391(10127): 1263-1273, 2018

8)Baecher-Allan C et al:Neuron 97(4): 742-768, 2018