2024年10月13日、日本血液学会学術集会共催セミナーにて、よりQOLの高い治療を行うため、どのように患者さんに対応し、何を考慮してTKIを選択するかについて、座長髙久先生および演者Kim先生にご講演いただきました。

TKIを選択する際のステップ

新たにCMLと診断された患者さんは、非常に不安を感じ、自分の一生はすぐに終わると考えています。まずは、患者さんの不安を軽減するため、最初の診察時にCML患者さんの平均余命は一般の人の98%であり、ほとんど同じであることを患者さんに伝えます1)。

一般の人と遜色ない余命があることを理解していただいたうえで、次に治療ゴールについて話し合います。分子学的寛解や生存率の向上だけではなく、TFR実現の可能性について伝えることも重要です。

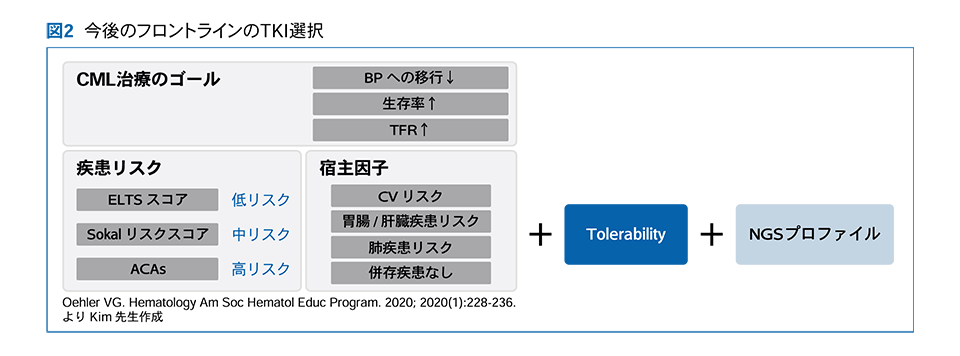

治療ゴールを設定した後は、ELTSスコアやSokalリスクスコア、ACAsを見ながらCMLの疾患リスクについて話をします。宿主因子としては、年齢は最も重要な因子ですが、さらに、肺や胃腸、肝臓などの併存疾患を確認します。最初に治療ゴールを患者さんと話し合い、CMLリスク因子、宿主因子を考慮して、TKIを選択していきます。

治療について話し合う中で、患者さんから「いつまで薬を飲むべきか?」、「薬をやめることはできるのか?」、「副作用は?QOLは?」などの質問を受けると思います。これらの質問に答えることはとても重要であり、今後の患者さんの治療に対する姿勢を決めることになります。また、患者さんの薬剤に対するTolerabilityはコンプライアンスやアドヒアランスと強い相関関係があることがわかっており、重要な要素となります2,3)。

患者さんご自身にCML治療についてアンケートを取った結果では、患者さんにとって治癒の定義とは「CML治療を永久的に中止することができ病気の所見がなくなること」が89.7%と一番多い回答でした4)。この定義はTFRに近いものと思われます。日本の造血器腫瘍診療ガイドラインでは、積極的にはTFRを推奨していません5)。しかし、TKIを選択する前の初期の段階でTFRについて患者さんと話し合うことは、患者さん自身のアドヒアランスやCML治療のコンプライアンスを改善するため、重要と考えています。

今後のフロントライン治療選択の際に重視すること:①Tolerability

フロントラインのTKI治療が期待通りに進まないこともあります。TKI治療の切り替えの理由は抵抗性と不耐容です。最近では、不耐容が原因でTKI治療の切り替えが行われている傾向が高くなってきていると思います。

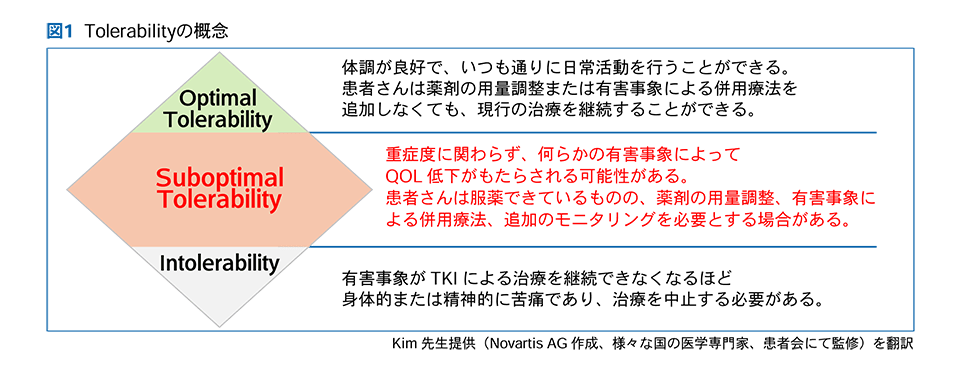

Tolerabilityを測定するために、色々な指標が用いられますが、ほとんどの臨床試験では直接評価されることはありません。たいていは有害事象や副作用が最も使用されるパラメーターであり、これらは毒性を評価するものでありTolerabilityとはあまり相関がないといえます。

具体的な例としては、Grade3の腹痛が1日だけあった場合、それが便秘だったとしても、Grade3や4であれば重篤な有害事象として報告され、注意が払われます。一方、Grade1の頭痛は軽微とみなされ、大きな問題とは捉えられません。しかし、毎日持続する頭痛が発現し、そのために仕事や身体機能に支障をきたしている患者さんがいるとしたらどうでしょう。このように、臨床試験の結果だけでは、軽度ではあっても患者さんが苦しんでいる慢性的な毒性を見逃しがちであることを認識する必要があると思います。

Tolerabilityとひとくくりにいわれますが、実際には“Optimal Tolerability”、“Suboptimal Tolerability”、“Intolerability”の3つに分けられると考えています。(図1) “Optimal Tolerability”は、日常生活に影響を与える症状や兆候はない状態であり、この場合は特に問題はありません。“Intolerability”は、日々の生活に悪影響があり治療の継続ができない状態です。しかし、実臨床で一番注目すべき課題は、この真ん中の“Suboptimal Tolerability”です。これは新しい概念であり、さらなる研究や考察が必要ですが、患者さんは服薬はできているものの、有害事象により、身体活動と同様にQOLや治療意欲に悪い影響を及ぼしている状態です。

実臨床では、この“Suboptimal Tolerability”に自分の患者さんが該当するかどうかを把握することに、もっと注意を払う必要があると考えます。

今後のフロントライン治療選択の際に重視すること:②NGSプロファイリング

NGSプロファイリングはCMLにおいても実臨床で応用されています。ELN Laboratory Recommendationsでは、新規に診断されたCPの患者さんでは定期的に実施する必要はないことが明記されていますが、APもしくはBPへの移行が見られる患者さんに対しては、NGSパネル解析を実施することを推奨しています6)。BPやBP移行が見られる多くの患者さんでは、がん関連遺伝子にASXL1、RUNX1、BCOR/BCORL1および IKZF1などの付加的な体細胞変異を持っており、それぞれ15~20%に見られます6)。新たにCMLと診断された患者さんにNGSプロファイリングを行い、ASXL1変異が認められた場合、私は通常、変異プロファイリングに基づいてすぐにTKIの変更はせず、3ヵ月ほど待ちます。3ヵ月時点で再度qPCR検査を実施し、BCR::ABL1ISが10%未満に達していなければ、骨髄検査および細胞遺伝学的検査を行い、BP移行のリスクがないかclonal evolutionの有無を確認します。Clonal evolutionの兆候が見られた際には、より強力なTKIに切り替えた方が良いと考えています。

将来の薬剤選択のアプローチ

今後、CMLフロントラインのTKIを選択する際には、まず、CMLの治療ゴール、疾患リスク及び併存疾患について患者さんと話し合います。これらに加えて、治療開始後のtolerabilityについても評価していく必要があるでしょう。また、将来的にはより詳細な疾患リスクの情報を得るためにNGSプロファイリングの実施を検討していくことになると思います。

Discussion

①患者さんが「Suboptimal Tolerability」に該当するかどうかを確認するために、具体的にはどのような工夫をされていますか。

まずは、「調子はどうですか?」と尋ねます。患者さんの話を聞き表情を見ることで理解できることがあります。また、私の施設ではエドモントン症状評価システム(ESAS:Edmonton Symptom Assessment System)7)を使用しており、症状や一部の感情について評価することができます。検証されたツールではありませんが、実臨床で継続的にモニターできるのが良い点です。実際にTKIを変更した後、ESASに大幅な改善が見られることがあります。

②患者さんにTFRについて話すタイミングは、実臨床で悩むところです。その点についてもう少し詳しくお聞かせいただけますか。

カナダでも、最初の段階ではTFRについて患者さんに話をしないという医師もいます。しかし、TKIを選択する前に、TFRについて話をするべきだと考えています。患者さんは、薬剤の服用状況について正直に言わず、実際にはきちんと服用していないことがあります。一方で、診断初期にTFRについて話をし、TFRを実現するにはDMRを達成して維持しなければならないと理解すると、患者さんの行動は大きく変わり、きちんと薬剤を服用するようになり、コンプライアンスや治療へのアドヒアランスも向上します。初めて来院された患者さんには、2週間ほど時間をかけてCMLの歴史、TKIの種類、その長所・短所、TFRについて説明し、最後に最適な薬剤を一緒に選択します。一度にすべての話をする必要はないのです。

【略語一覧】

CML:慢性骨髄性白血病 TFR:無治療寛解 TKI:チロシンキナーゼ阻害薬

ELTS:European Treatment and Outcome Study Long-Term Survival ACAs:付加的染色体異常 QOL:Quality of Life

NGS:Next-generation sequencing ELN:European Leukemia Net CP:慢性期 AP:移行期 BP:急性転化期

DMR:Deep Molecular Response

【出典】

1) Bower H, et al.J Clin Oncol.2016;34(24):2851-2857.

2) Efficace F,et al. Hematol Am Soc Hematol Educ Program.2016;2016(1):170-179.

3) Flynn KE, et al. Curr Hematol Malig Rep. 2016;11(2):80-85.

4) Flynn KE,et al. Leuk Res. 2019;80:40-42.

(利益相反:本論文の著者にノバルティスより謝礼などを受領したものが含まれる)

5) 日本血液学会編. 造血器腫瘍診療ガイドライン2024年版

(参照:2024年10月22日http://www.jshem.or.jp/gui-hemali/1_4.html)

6) Cross NCP, et al.Leukemia. 2023;37(11):2150-2167.

(利益相反:本論文の著者にノバルティスより研究助成金などを受領したものが含まれる)

7) Bruera E, et al.J Palliat Care.1991;7(2):6-9.

掲載されている薬剤の使用にあたっては、各薬剤の電子添文をご確認ください。